Manchmal kann es sehr schnell gehen; erst richtet man sich gemütlich ein, das Nest wächst, doch dann wird der ganze Baum gefällt und das alte Leben einfach für überholt erklärt … Wir steuern auf 30 Jahre deutscher Einheit zu und Fragen tun sich noch immer auf, denn damals wurden die Existenzen vieler Menschen durcheinander geschüttelt, was zu Ergebnissen führen sollte, unter denen wir auch heute noch zu leiden haben.

Manchmal kann es sehr schnell gehen; erst richtet man sich gemütlich ein, das Nest wächst, doch dann wird der ganze Baum gefällt und das alte Leben einfach für überholt erklärt … Wir steuern auf 30 Jahre deutscher Einheit zu und Fragen tun sich noch immer auf, denn damals wurden die Existenzen vieler Menschen durcheinander geschüttelt, was zu Ergebnissen führen sollte, unter denen wir auch heute noch zu leiden haben.

Ich möchte betonen, wenn ich nun ausführlicher werde und über jene Zeit berichte, in die just unsere Familienplanung gefallen ist, dass ich hier nur für mich und meinen Mann sprechen kann. Ich bin weit davon entfernt, die Lebensläufe anderer Menschen antasten und beurteilen zu wollen, weil Menschen die Wendezeit nun einmal sehr unterschiedlich erlebten! Gefühlt sind aber die „richtigen“ Leben vieler „Ostler“ über Nacht zu „falschen“ geworden. Die Menschen mussten sich im wahrsten Sinne des Wortes „neu erfinden“ und die alten Werte hinterfragen. Wenn Westdeutsche die Ostdeutschen auch heute noch in abwertender Form beurteilen, dann negieren sie genau diesen Sachverhalt, der den „Ostlern“, die sich wie im „Schleudersitz“ fühlen mussten, Unglaubliches abverlangte, während die gemütlichen, „warmen Sessel“ der „Westler“ nicht angetastet wurden.

Es ist noch nicht „zusammengewachsen, was zusammen gehört“ nach wie vor liegt zwischen der jungen Generation, die jetzt aufeinander zugehen will und nach einer gemeinsamen Zukunft strebt, leider immer noch so viel Müll, dass die Fragen zur Herkunft – besonders derer aus der alten DDR – von uns Älteren beantwortet werden wollen. Auch ich sehe mich gezwungen zu erklären, wie wir zu unserem Haus gekommen sind, weshalb dieser Blogeintrag überhaupt notwendig wird. Ist die Religionsfrage die vorherrschende, die sich unter Umständen den „Ostlern“ stellt, wenn es um die Westdeutschen geht, so gibt es umgekehrt bei den ehemaligen Ostdeutschen der Möglichkeiten viele, die interessieren könnten!

Das Nichtwissen darüber, aus welchen Familienverhältnissen einer stammt und was einer vielleicht „vorher“ war und was er später auf welche Art und Weise wurde, belastet und will geklärt werden. Leider gibt es einige Altbundesbürger, die lediglich auf Vermutungen in Verbindung mit „gefährlichem Halbwissen“ setzen. Ihnen ist eine leichtfertige Erklärung in Schwarz/Weiß noch immer die Liebste, weil sie Vorurteile bedient. Es sind hier aber vor allem die Grautöne, die dominieren!

Natürlich gab es Menschen, die, sowohl in dem einen, als auch im anderen System – egal welche Funktion sie darin innehatten – stets oben schwimmen sollten, was aber keine Frage des gerade herrschenden Systems, sondern eher eine Charakterfrage ist. „Wendehälse“ gab es viele. Ebenso wie Wendegewinner oder -Verlierer. Wer als DDR-ler damals Haus und Hof besaß, hatte es relativ gut und konnte sich entspannt zurücklehnen. Nicht wenigen wurde diese Lebensgrundlage aber dadurch entzogen, weil frühere Besitzer plötzlich Rückübertragungsansprüche geltend machten. Einige der davon Betroffenen bekamen für ihren Auszug eine Abfindung, die ihnen den Neuanfang erleichtern half, andere bekamen solch eine Vergütung nicht. Der ungenaue Kenntnisstand all dieser „Sachverhalte“ öffnete mitunter ein weites Feld für Spekulationen aller Art innerhalb der Nachbarschaft, die an diesen Vorgängen interessiert Anteil nahm.

Plötzlich stand auch im Osten das Geld im Vordergrund und es begann unschön alle Facetten des gesellschaftlichen Zusammenlebens zu dominieren und so förderte die neue Gesellschaftsordnung vermehrt auch negative Charakterzüge zutage, die bis dato in den Menschen nur „geschlummert“ hatten. Die Frage nach Besitz – wem was gehört – wurde immer wichtiger.

Wenn ich über unsere Jugend schreiben will, werden auch bei mir alte Wunden wieder aufgerissen. Uns sind einige Narben zurückgeblieben. Inzwischen hat sich aber die Zeit, wie ein Wundpflaster, schützend über die kaputte Oberfläche gelegt. In Dankbarkeit an das, was gut war und gut werden sollte, relativiert sich alles Traurige und Erniedrigende, was wir in der Zeit vor und nach der Wende durchmachen mussten. Beide Systeme hatten uns – jedes auf seine Art und Weise – arg zugesetzt und auch geschadet. Durch beide erfuhren wir aber auch Gutes. Ich bedauere es sehr, dass die große Chance vertan wurde sämtliche positive Errungenschaften, die in beiden Staaten existierten, innerhalb etwas gänzlich Neuem zusammenzuführen.

Mit der Beendigung des Studiums 1987 begann ein neuer Lebensabschnitt für mich und meinen Mann. Unser bis dahin „wildes“ Leben gaben wir auf, heirateten und gründeten eine Familie. Mit dem Diplom in der Tasche hatte ich weder Aufträge, noch besaß ich einen Raum zum Arbeiten. Wir wussten auch nicht, unter welchen Umständen wir als Familie zusammenleben würden, sobald Jörn ein Jahr später, ebenfalls sein Studium beenden würde. Meine Eltern erbarmten sich unser und nahmen auch ihn bei sich auf.

Erst als unser Sohn im Juni 1988 geboren wurde, erhielten wir ein sogenanntes Anrecht auf Wohnraum. Ohne „Beziehungen“ lief in der DDR kaum etwas, weshalb wir im Endstadium des Sozialismus beim Wohnbebauungsplan „40 Jahre DDR“ auch schlicht vergessen wurden! Obwohl wir bereits verheiratet und sogenannte „Studienrückkehrer“ und also nicht mehr ganz jung an Jahren waren, bettelten wir vergeblich und sprachen bei vielen Stellen vor. Mit unserer kritischen Einstellung und Widerborstigkeit gegen alles staatlich Verordnete, konnten wir natürlich keinen Blumentopf gewinnen, denn den damaligen „Seelenfängern“ ist es nie gelungen uns Starrsinnige zu vereinnahmen, obwohl es dafür der Gelegenheiten viele (Lehre, Armeedienst, Studium) gegeben hatte. So muss man der Richtigkeit halber erwähnen, dass wir im Gegensatz zu anderen, klügeren Leuten, irgendwie auch selber schuld an unserem Zustand – frei wie die Vögel zu sein – gewesen sind.

Das hatten wir nun davon.

„Dringlichkeit“ hieß das Wort, das Türen öffnete. Solange kein Kind da war, brauchte es keine entsprechende Versorgung und wir merkten mehr und mehr, wie egal wir „Studierten“ dem Arbeiter- und Bauernstaat, ohne das umgangssprachlich „Bonbon“ genannte Abzeichen am Revers, offensichtlich waren. In der Schlange bei der Wohnraumlenkung standen wir ganz hinten an und hetzten – gefangen wie im Mäuselabyrinth eines Experimentallabors – von einer Stelle zur nächsten, ohne je irgendwo anzukommen. Immer wussten die diensthabenden Mitarbeiter bereits über uns Bescheid und vertrösteten uns gezielt mit entsprechend rührigen, aber leeren Worthülsen. Auch bei meinem Berufsverband, den ich um Unterstützung bat, vertüttelte ich umsonst meine Zeit. Auch hier fühlte ich mich mit meinen Sorgen nicht ernst genommen.

Als wir dann endlich einige Objekte anschauen durften, geriet uns immer dann, wenn wir die Renovierungsarbeiten fast abgeschlossen hatten, irgendetwas dazwischen! Die erste Wohnung bekam ganz plötzlich akuten Hausschwammbefall. Nach der baupolizeilichen Sperrung derselben, zog dann zügig ein sogenannter „Hundertprozentiger“ in die durch uns hergerichtete Wohnung ein. Wir erfuhren davon durch die Nachbarn, die lieber die „jungen Leute“ behalten hätten. Ein anderes Mal durften wir uns das Objekt zwar ansehen und waren begeistert, aber die Wohnung bekamen wir dann doch nicht zugesprochen, weil der Balkon der freundlichen Dame, die in kleinere Gefilde umziehen wollte und Frau Bombe hieß, leider „abzustürzen“ drohte, ausgerechnet, nachdem wir die Wohnung besichtigt hatten…

Und als dann sogar die in Aussicht gestellte Plattenbau-Siedlung im Potsdamer Stadtteil Drewitz, trotz ausgezeichneter „Planwirtschaft 40 Jahre DDR“, nicht rechtzeitig fertig wurde, resignierten wir beinahe, derweil ich immer unbeweglicher und dicker wurde und unsere Stressresistenz ab- und somit für uns die „gefühlte“ Dringlichkeit mehr und mehr zunahm.

Unser Sohn erblickte das Licht der Welt und wir saßen noch immer bei meinen Eltern fest.

Die Betriebsleitung meines Mannes half uns aber sehr freundlich mittels einer provisorischen Überbrückungslösung aus der Patsche, sodass wir nun beinahe, wie eine richtige Familie, zusammen leben konnten. Leider handelte es sich bei dem Objekt um eine einzige Baustelle und in dem kleinen Haus kämpften wir gegen feuchte Wände an. Tapfer harrten wir aus und machten das Beste aus unserer scheiß Situation und das hätte nach Ansicht der Wohnraumlenkung auch ewig so weiter gehen können! Denn unsere mickrigen Sorgen waren für die Genossen, angesichts der sich ankündigenden DDR-Endphase-Problematik, wohl nur ein Klacks. Während unser Anspruch auf Normalität wieder und wieder aufgeschoben wurde, enteilte uns aber unser Leben!

1986 geschah die Kernreaktorkatastrophe in Tschernobyl, weswegen die Ärzte in der DDR auch Jahre danach noch aufmerksam alle jungen Mütter und ihre nach `86 geborenen Babys, beobachteten. Unser Söhnchen weinte viel als er noch ganz klein war. Ich konnte ihn mitunter kaum trösten, ständig schrie er, scheinbar völlig grundlos. Er überspannte seinen kleinen Körper und wirkte dabei fast, wie ein Athlet und wollte doch, obwohl er so „sportlich“ rüberkam, einfach nicht krabbeln! Entsprechende Untersuchungen wurden notwendig, die uns Eltern stark zusetzten. Der kleine Körper wurde geröntgt und Hinrnwasser mittels einer stählernen Kanüle aus der Fontanelle entnommen. Auch seine Äugelein wurden speziell untersucht, wobei sie seine Pupillen mit Augentropfen weiteten.

Wir waren beide so traurig, doch der Kleine entwickelte trotz allem ein drolliges Gemüt. Mit den Worten „so ein sonniges Kerlchen“ wurden wir regelmäßig in der Kindersprechstunde empfangen. Bald bewegte er sich äußerst munter auf seinem Hintern rutschend umher und mit Hilfe seines Kindergestells, indem er sicher, wie in einer „Hose“ hing, wobei die Füßchen Bodenkontakt hatten, rollte er durch die Bude, dass es nur so eine Freude war. In einer anderen „Hose“ hing er baumelnd mittels einer Stahlfeder, die am Türrahmen zur Küche befestigt wurde. Darin hopste unser Kind so oft es nur konnte, freudig und mit viel Gekreisch, auf und nieder und trainierte dabei seine Beinchen. Alles an ihm war in ständiger Bewegung und vielleicht war das die beste Therapie für uns alle.

Dennoch, das Wort „Behinderung“ fiel und man informierte uns darüber, dass unser Sohn „nie richtig würde laufen können“ … wir bekamen Auflagen geduldig und ruhig zu bleiben und sportliche Übungen mit ihm zu machen. Wir sollten dabei „lustig“ sein und mit ihm lachen, durften den Kleinen unsere Betroffenheit nicht spüren lassen. Als er dann überraschend und ohne die Krabbelphase je durchlaufen zu haben, selbstbewusst auf seinen beiden Beinchen stand und seine Runden freudig kreischend in ihrem Sprechzimmer drehte, freute sich auch die zuständige, freundliche Ärztin sichtlich mit uns.

Die Kinderärzte hatten sich alle – Gott sei Dank – geirrt.

Bei dem für unseren Wohnbezirk zuständigen Parteigenossen legten wir in dieser Zeit Beschwerde ein und drohten damit, die anstehende Wahl zu boykottieren. Nur durch diesen „Kunstgriff“ unsererseits kam in die Wohnsache SIMON dann endlich Leben! Und im Mai ’89 erhielten wir ganz plötzlich eine Zuweisung für eine als „schwer vermittelbar“ eingestufte und nahe dem Neuen Garten gelegene Altbauwohnung. Unser Kind war zu der Zeit, als wir den Mietvertrag unterschrieben, bereits ein Jahr alt. Die Wohnung befand sich in der oberen Etage einer italienisch anmutenden Villa, erbaut um 1900 und war ohne jeden Komfort: 4 Zimmer – 3 Kohleöfen – ein Balkon – eine „kalte“ Küche – kein Bad – eine Toilette auf dem Flur. In die nicht beheizbare Küche bauten wir selbst eine Dusche ein.

Aber unser neues Wohnzimmer war bereits von anderen Mietern zuvor, in Ansätzen renoviert worden, ein Umstand der fast zu schön gewesen ist, um wahr zu sein und uns irgendwie bekannt und auch verdächtig vorkam. Wir ignorierten jedes mulmige Gefühl und sollten bald zu spüren bekommen, dass wir diese Wohnung nicht ohne Grund erhalten hatten. Von den fürsorglichen Genossen der Wohnungsvergabestelle sind wir nämlich direkt zu des „Teufels Großmutter“ vermittelt worden und als wir es bemerkten, war es bereits zu spät. Zugegeben, anfangs gaben sich unsere beiden Vermieterinnen, Mutter und Tochter, sehr aufmerksam und interessiert … denn der Bau des alten Hauses wurde damals von einem bekannten Potsdamer Künstler in Auftrag gegeben, dessen Nachfahren sie waren und der nette Zufall, nun ausgerechnet eine Künstlerin und deren Familie als Mieter bekommen zu haben, gab dem Haus eine entscheidende Facette seines ehemaligen Flairs zurück.

Mit der Wende wurde die alte im Grünen gelegene Villa, trotz ihrer Mängel, aber leider sehr bald zu einem spekulativen „Millionenobjekt“ erklärt. In Folge dessen wurde unsere Anwesenheit im Hause B. zunehmend als lästig empfunden, was man uns deutlich zu spüren gab. Die verschiedensten Leute kamen und gingen und sie wollten sich natürlich auch in unseren Räumen umsehen. Wenn ich heute zurückschaue kann ich darüber, wie sich dieser Umstand für uns im Einzelnen gestaltete, sogar lachen, aber damals blieb es uns im Halse stecken.

Indizien sprachen dafür, dass sogar in unserer Abwesenheit (z. Bsp. während des Urlaubs) „Führungen“ stattgefunden hatten. Diese waren unter anderem auch der Neugierde der beiden Vermieterinnen geschuldet, die sich mithilfe des Zweitschlüssels und unter dem Vorwand, den Schornsteinfeger auf das Dach begleiten zu müssen, in unserer Privatsphäre „ab und an umschauen“ und dort nach dem „Rechten“ sehen wollten. Um den Verdacht zu prüfen präparierte ich unseren Eingangsbereich mit einem meiner langen Haare und klebte es, wenn wir die Wohnung für längere Zeit verließen, zwischen Rahmen und Tür. Ich dokumentierte den Sachverhalt sicherheitshalber mit der Kamera. Es waren dann nicht nur zerrissene Haare, die verärgerten, sondern auch der Umstand, bei der Rückkehr des Öfteren von einem blumigen Parfümduft empfangen zu werden, der nicht meiner – mir aber wohlbekannt war!

Schließlich ließen wir das Türschloss auswechseln und gaben den Zweitschlüssel unserem freundlichen Nachbarn in Obhut. Die Entrüstung über den Vertrauensverlust war groß und wir fühlten uns deshalb auch nur bestätigt darin, recht getan zu haben, indem wir die „Frechheit“ privat bleiben zu wollen, durchsetzten.

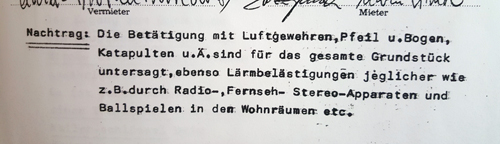

Angesichts merkwürdiger Formulierungen im Mietvertrag hätten wir uns vieles vorab denken können. In Anbetracht der Tatsache wohnraumtechnisch gesehen, überhaupt untergekommen zu sein, ließen wir aber von Beginn an zu viel Nachsehen durchblicken und blieben selbst in Situationen beherrscht, wo andere an unserer Stelle, bereits am Ausflippen gewesen wären. Das war völlig falsch verstandene Liebesmüh! Mit Humor versuchte ich stattdessen die sich aufbauenden Spannungen zu entschärfen, aber sie besaßen keinen. Mein Problem war, dass ich mich tagsüber (freischaffend und allein) zu Hause aufhielt und in meiner Eigenschaft als Künstlerin, das beste Angriffsziel für die Übergriffe der beiden Damen abgab. Ich konnte von Glück sagen, dass wenigstens klein Carsten im Kindergarten gut aufgehoben war und „sans souci“ spielend, dort seine Vormittage unter Gleichaltrigen verbrachte.

Angesichts merkwürdiger Formulierungen im Mietvertrag hätten wir uns vieles vorab denken können. In Anbetracht der Tatsache wohnraumtechnisch gesehen, überhaupt untergekommen zu sein, ließen wir aber von Beginn an zu viel Nachsehen durchblicken und blieben selbst in Situationen beherrscht, wo andere an unserer Stelle, bereits am Ausflippen gewesen wären. Das war völlig falsch verstandene Liebesmüh! Mit Humor versuchte ich stattdessen die sich aufbauenden Spannungen zu entschärfen, aber sie besaßen keinen. Mein Problem war, dass ich mich tagsüber (freischaffend und allein) zu Hause aufhielt und in meiner Eigenschaft als Künstlerin, das beste Angriffsziel für die Übergriffe der beiden Damen abgab. Ich konnte von Glück sagen, dass wenigstens klein Carsten im Kindergarten gut aufgehoben war und „sans souci“ spielend, dort seine Vormittage unter Gleichaltrigen verbrachte.

Alle zwei Wochen stand die Treppenreinigung an. Natürlich wurde ich auch hier genauestens kontrolliert und nie war ich gründlich genug! Dabei strotzte das Haus an sich – von seinem ganzen Erscheinungsbilde her – nicht gerade vor Ordentlichkeit, aber irgendetwas, manchmal ein Krümel nur, war immer. Ich fand dann entsprechende, belehrende Zettelchen im Briefkasten vor, die mit „Hausbesitzer“ unterschrieben waren. Ein anderes Mal war das Kind zu laut, mal störte der Kinderwagen, mal schien es, war unser Besuch das Problem. Unsere „Vergehen“ zu bemängeln diente allein der Demonstration ihrer Macht, die sie mit reichlicher Willkür betrieben. Ich behielt meinen humorvollen Blick und legte meinerseits Zettel in den Postkasten der Damen zurück, die ich mit „Hirnbesitzer“ unterzeichnete. Mir war aufgrund der ewigen Nörgelei um – Nichts – jeglicher Respekt abhandengekommen.

Lärmschutz war zu der Zeit, als die Villa erbaut worden war, noch kein Thema – nicht so, wie heute! Wenn unten etwas lauter gesprochen oder gar „gesungen“ wurde hörten wir das, aufgrund der strohgefüllten Deckenkonstruktion. Geräusche und Lüfte wanderten wie selbstverständlich im Hause – der Thermik gehorchend – umher und so stiegen sämtliche Kochgerüche von unten zu uns auf und umgekehrt, nervten die Lebens- und Dielengeräusche von oben, die beiden Frauen in den unteren Etagen.

Meinen Briefen, die ich in meiner Verzweiflung vielen lieben Menschen schrieb, fügte ich kleine, witzige Zeichnungen hinzu, die mir immer wieder zum Thema „Hauseigentümer kontra Mieter“ eingefallen sind und habe auf diese Weise sämtliche Gemeinheiten verarbeitet. Es gab einige Leute in unserem Umfeld, die voller Vorfreude nur darauf warteten, dass bei uns die „Luft wieder brannte“ und ich einen Grund hatte, entsprechende Briefe mit spaßigem Inhalt zu versenden.

Denn eine Gemeinheit jagte die nächste …

Auch in Babelsberg wurde das kleine Einfamilienhaus, indem Mutter und Vater bis dato gelebt hatten und in dem ich aufgewachsen bin, über Nacht zu einem „Millionenobjekt“ deklariert und genau wie wir in der italienischen Villa, wohnten auch sie nur zur Miete darin. Meine Eltern fühlten sich an ihre Zeit von Flucht und Vertreibung erinnert und ein zweites Mal ihrer Würde beraubt. Sie empfanden als „Wendeverlierer“ Scham, gleichzeitig aber auch so etwas wie Stolz. Beide waren beruflich noch immer aktiv und mein Vater wurde von der Dorfschule in Drewitz zur damaligen Pädagogischen Hochschule in Potsdam berufen, doch seine Abteilung, die, in diesem Zusammenhang sei es erwähnt, sinniger Weise „Bereich Kultur“ hieß, hielt sich nicht und wurde „abgewickelt“ – was für ein schlechtes Omen!

Überhaupt war es so, dass andauernd irgendetwas abgewickelt werden musste nur, um dann anschließend wieder neu erfunden zu werden!

Als uns der Vater starb, war ich gerade einmal 30 Jahre alt. In der Doppelrolle, einerseits die älteste Tochter meiner Mutter und andererseits junge Mutter meines kleinen Sohnes zu sein, blieb mir wenig Raum für die eigene Trauer. Wenn ich in der Nacht dem Druck nachgab, liefen mir die Tränen. „Schöne Aussicht“, „Das Millionenobjekt“, „Entmietet“, „Das verlorene Paradies“ oder ,,Abschied von Babelsberg“ hießen meine Bilder, die damals entstanden sind. Freunde von uns erwarben einige und bekundeten auf diese Weise ihre Solidarität. Leider behauptete sich die Malerei des Ostens lange Zeit nur sehr schwer oder gar nicht. In Potsdams Kulturszene kam zwar Bewegung, jedoch mit einer Tendenz, die dem Westen huldigte und den Osten anfangs lediglich duldete – nicht aber, respektierte.

Gefühlt war alles „Realistische“ totgeweiht, nur das ,,Abstrakte“ durfte leben und wurde hofiert.

Ich sollte mich von der indirekten, nie ausgesprochenen Ablehnung, welche mein Selbstbewusstsein auf eine harte Probe stellte, nie wieder so richtig erholen. Ich freundete mich stattdessen mit dem gewonnenen Eindruck, einfach nicht über die richtigen Argumente zu verfügen an und richtete mich zunehmend einzelgängernd darin ein. Ich befand mich mit einem Hochschulabschluss so kurz vor dem Fall der Mauer und der Tatsache, ein Kleinkind in meiner Obhut zu haben, genau an der Schnittstelle zwischen den Welten, was die Aussicht auf eine Chance zur Etablierung meiner Fähigkeiten, erheblich verringerte. Bereits in der DDR erfolgreich aufgetretene Kollegen, die auf ihre alten Freundschaften und auf ihre Bekanntheit in der Kulturszene bauen konnten, hatten es da wesentlich leichter, wieder festeren Boden unter ihre Füße zu bekommen.

Mit meiner Leipziger Ausbildung war ich den Potsdamern zu allem Überfluss ein Dorn im Auge. Ich empfand mich als Einheimische wie ein „Fremdkörper“ in den eigenen Reihen. So am Rande stehend nahm ich Kassandragleich sämtliche Strömungen und auch die Tendenz wahr, dass die Gesellschaft sich in kleine, sich ablehnende Gruppen aufzuspalten begann, die sich gegenseitig anfeindeten. Wollte einer eine Sache gezielt voranbringen, musste er immer mit einem Gegenentwurf rechnen. So kam es, dass auch ich einige Male auf diese Weise meine Stimme innerhalb eines Projekts verlor und ausgehebelt wurde. Diskussion und Streit – an sich etwas Positives – sind dann mitunter lediglich als Alibi benutzt worden, sich in der eigenen Sache Gehör zu verschaffen, nur, um die entsprechend gewünschte Aufmerksamkeit dann auf sich selbst lenken zu können. Diese, von mir als unaufrichtig empfundene Profilierung auf Kosten anderer, trug meiner Ansicht nach zur Abwertung jeglicher Art von „Kultur“ bei. Dass „eine Hand die andere wusch“, das lief auch in der alten DDR nicht anders als im danach folgenden Westsystem, nur richtete sich in der DDR nicht alles nur allein nach dem Gelde aus. Dafür war allerdings eine korrekte politische Gesinnung, die sich der Parteiführung anzudienen hatte, Pflicht, wenn man in dem Staat DDR weiter kommen wollte.

Das neue Motto, das der staatlich verordneten Politik folgen sollte, hieß „der Stärkere gewinnt“. Wer zu schwach wirkte, weil er zu leise auftrat und deshalb nicht voran kam, war selbst schuld! Und so bekam auch ich damals zu hören, dass ich „mein Licht selbst unter den Scheffel stellen“ würde, was ich als eine einzige Frechheit empfand! Denn, das lernten wir schnell – der „Stärkere“ ist nicht immer auch der Genialste und der Lauteste nicht immer auch derjenige, mit den besten Argumenten!

Diese leidigen Erfahrungen prägten allerdings meine Arbeitsweise derart, dass ich heute noch immer versuche, mich alleine „durchzuwurschteln“ und danach trachte, Abhängigkeit zu vermeiden. Vertrauen zu entwickeln habe ich in meiner, von „Brüchen“ belasteten „Sozialisierungsphase“ nach Beendigung meiner Studienzeit, einfach nie gelernt! Dafür lernte ich, dass ich nur allein für mein Seelenheil sorgen und mich nicht auf andere dabei verlassen darf. Ich versuchte es natürlich trotzdem, scheiterte aber regelmäßig, weil ich immer autark darauf bedacht gewesen bin, mich nie in Gänze unterordnen zu lassen. Meine Freiheitsliebe wurde mir dann zum Nachteil gereicht, was verständlich und auch irgendwie nachvollziehbar ist.

Die Beschaffung von Sach- und Geldmitteln für „Projekte“ aller Couleur wurde wichtiger als die „Kunst“, für die man sie brauchte. Der Beruf des „Künstlers“ bekam auch dadurch eine gewisse Beliebigkeit angehängt, die ihn zum „Allrounder“ abwertete. Kunst strahlte jetzt vermehrt „Leichtigkeit“ und „Schönheit“ aus. Eine Kombination, welche eher die „Oberfläche“ bediente und Tiefe eher vermissen ließ – für mich ein Unding. Aus dieser Entwicklung heraus resultierende Spannungen sollten auf meiner dünnen Haut dauerhafte Spuren hinterlassen.

Im Durcheinander der Wendezeit hatte jedoch wenigstens mein Mann eine glückliche Begegnung! Er traf auf jemanden mit dem es möglich war, sich in Gegenseitigkeit anzunehmen, trotz aller Unterschiede und ohne hierbei die üblichen Vorbehalte zu bedienen. So kam er in diesen wirren Zeiten zu einem Angebot, das er nicht ablehnen konnte, weil es uns ermöglichte unsere mangelhafte Wohnsituation endgültig zu beheben. Ich erinnere mich noch genau daran, wie lange wir trotzdem hin und her überlegten und dabei das Wort „Moral“ wendeten und drehten – nächtelang – nur wenige Menschen wussten davon.

Etliche, gut ausgebildete Fachkräfte verließen ja während dieser Zeit die Region Brandenburg in Richtung Westen, weil sich die Bezahlung dort einfach viel besser gestaltete als hier und man in den alten Bundesländern mehr Möglichkeiten zur Entfaltung angeboten bekam. Mit der Öffnung der Glienicker Brücke wurde auch für uns Potsdamer die Nähe zum westlichen Teil Berlins in einer Weise Realität, die uns die damalige Entscheidung erleichtern half. Wir durften innerhalb der alten Grenzen bleiben und bekamen dennoch Zugang zu allem Neuen, das direkt vor der Haustüre auf uns wartete.

Junge Leute aus der ehemaligen DDR, das war allgemein bekannt, verfügten über eine solide Ausbildung und mein Mann erfüllte genau die geforderten Ansprüche! Er hatte an der TU in Dresden erfolgreich Maschinenbau studiert, war streitbar und selbstbewusst, ein zielstrebiger junger Mann, der sogar verstand, seine damaligen Professoren von seinen Ansichten zu überzeugen. Allein dieser, seiner neuen Tätigkeit im Westteil Berlins, verdankten wir letztendlich, völlig auf uns allein gestellt, in Folge gut über die Runden gekommen zu sein. Und dieser Aspekt rief leider diverse Neider auf den Plan, denn es schien uns nach all den traurigen Vorkommnissen, von denen kaum einer wusste, jetzt einfach viel zu gut zu gehen!

Ihre Verachtung gipfelte in einer Ansprache, in der das Wort „Arsch“ – in den man uns angeblich am laufenden Bande „kröche“, mehrmals vorkam. Aus den negativen Gefühlen, in deren Zentrum wir jungen Leute uns befanden, machten unsere Vermieterinnen auch keinen Hehl. Unser Dasein begann sich innerhalb des Hauses immer ungemütlicher zu gestalten und die Lage spitzte sich zu. Ich hielt es kaum noch aus, wollte nur noch weg.

Sie besaßen dieses „Millionending“ und fühlten sich anscheinend trotzdem desolat. „Jammerossis“ gab es tatsächlich! Heute kann ich mit dem nötigen Abstand sagen, dass es sich dabei sehr oft ausgerechnet um solche Mitmenschen handelte, denen es besser ging, als all den anderen „Ossis“ und die eigentlich nicht nötig gehabt hätten, sich selbst zu bemitleiden. Diese Menschen wollten, nachdem sie sämtliche Vorteile mitgenommen und für sich gesorgt hatten, dann auch recht schnell die trennende Mauer wieder haben. Wem es wirklich schlecht erging, der klagte nicht, denn diesen Leuten hatte es in den meisten Fällen die Sprache verschlagen! Man machte halt das Beste aus der neuen Situation und hegte im Stillen die Hoffnung, es würde schon irgendwie werden.

Bei uns stand inzwischen eine Mieterhöhung an und wir sollten für ein „Bad“ zusätzlich zahlen ohne ein Bad bekommen zu haben. Unfassbar! Natürlich weigerten wir uns diese kuriose Form der Mieterhöhung anzuerkennen, hatten wir die Dusche in der Küche doch selbst dort platziert! Pünktlich zum Herbst wurde einer unserer Kachelöfen vom zuständigen Schornsteinfegermeister wegen bestehender Erstickungsgefahr gesperrt und so gab es dann statt einer Erhöhung, sogar Mietminderung.

Unsere Auseinandersetzung begann allen Beteiligten gleichermaßen auf die Nerven zu gehen.

Deshalb führte eine sogenannte „Hausverwaltung“ die Geschäfte im Interesse der Vermieterinnen weiter und unsere Mietminderung hatte zur Folge, dass wir eine fristlose Kündigung zugestellt bekamen, binnen derer wir innerhalb von 14 Tagen, aus der Villa ausgezogen sein sollten. Der Schikane zu entrinnen war unmöglich. Kampflos aufzugeben kam aber auch nicht in Frage. Ich erinnere mich noch genau, wie ich kreidebleich stand und ihm, der mir da mit dem unfreundlichen Brief in der Hand an der Schwelle zur Tür gegenüber stand, sichtlich Leid tat. Anfangs hofften wir noch auf eine gütliche Einigung, die erniedrigende Juristensprache belehrte uns aber eines Besseren. Wir sahen uns mit Lügen und bewusst falsch formulierten „Tatsachen“ konfrontiert und wir brauchten entsprechend fachlich ausgebildete Unterstützung. So lernten wir sehr schnell, wie die neue Gesellschaftsordnung tickte und versuchten, es sportlich zu nehmen. Denn um das Einzelschicksal von Personen, beziehungsweise, um das Menschliche an sich, ging es ja schon lange nicht mehr … dem schnöden Sachverhalt (in Verbindung mit Geld) galt das alleinige Interesse.

Nachdem der Gerichtsvollzieher uns besuchte, sahen wir uns deshalb auch gezwungen, einen Anwalt zu bemühen. Mit seiner Hilfe verhinderten wir das Schlimmste; nämlich mit Kind und Hab und Gut auf die Straße gesetzt zu werden. Solche Erfahrungen wünsche ich keinem! Ich war nur noch ein Strich in der Landschaft und alles in mir sehnte sich danach, diesen unerquicklichen Ort endlich verlassen zu dürfen. Sechs Jahre unseres Lebens sahen wir uns der Willkür dieser beiden, ganz offensichtlich vom Leben enttäuschten Frauen, ausgesetzt. Über die „üblen“ Auswirkungen des „absterbenden Kapitalismus“ wussten wir alle, dank des „Staatsbürgerkundeunterrichts“ in unseren Schulen, Bescheid! Dass sich aber der einst solcherart sozialistisch geprägte, ,,fortschrittlichere“ Mensch derart schnell zum „Wolf im Schafspelz“ wandeln sollte, das war eine völlig neue Erfahrung für uns – solcherart umgekrempelte „schwarze Schafe“ waren gefräßiger, als die echten „Wölfe“ aus den alten Bundesländern es waren, über die in Foren an „runden Tischen“ gemeckert wurde.

So bereiteten wir schließlich Anfang‘ 93 schweren Herzens unseren Weggang aus Potsdam vor und zurrten unter anderem auch die große und sperrige Rolle unseres Wohnzimmerteppichs auf dem Dach des Kombis fest. Unsere Villenbesitzer spürten wohl, dass da etwas nicht stimmen konnte und wir sahen, wie sie unser Treiben mit einiger Bestürzung in den Augen, beobachteten. Als die Kündigung pünktlich 14 Tage vor unserem Auszug per Einschreiben eintraf, vernahm ich dann auch einen entsetzten Schrei der Alten derer von Basedow aus der Kellerküche ihres Millionenobjekts.

Die Botschaft demnächst ohne Mieter (und finanzielle Einnahmen) zu sein, war angekommen!

Derartig Erniedrigendes wollten wir nie wieder erleben, weshalb wir ein neues Mietverhältnis nicht in Betracht zogen. Wir mobilisierten stattdessen all unsere Kräfte und bauten uns ein kleines, aber eigenes Haus. Bei dem leisesten Verdacht, womöglich nur wieder für die Interessen anderer benutzt zu werden, zogen wir die entsprechenden Konsequenzen. Jetzt, da ich an diesem Text schreibe, muss ich sagen, dass sich Menschen auch im Ostteil der Bundesrepublik seit der Wendezeit immer schwerer im Umgang miteinander anstellen. Sie interessieren sich jetzt genauso wenig für ihr Gegenüber und reden nicht mehr miteinander, wie die einst von ihnen verteufelten „Wessis“ es zu tun pflegen. Anscheinend sind auch wir „Ossis“ endlich im wilden Westen angekommen! Allgemein versagt man sich gern jeden Respekt untereinander und gibt sich arrogant nur, um nicht auf die Argumente des anderen eingehen, oder sie gar akzeptieren zu müssen! Jeder, der etwas auf sich hält, möchte jetzt auch im Osten gern ein Alphatier sein und jeder will deshalb natürlich auch nicht hinten, sondern ganz vorn – neben dem Busfahrer sitzen!

Der gefühlte Unterton hierbei lautet, nur wer „schwach“ ist, der gibt auch Klein bei.

Die Umstände unserer Wohnraumsuche und der frühe Tod meines Vaters, einhergehend mit dem Verlust des Elternhauses mitsamt unseren eigenen gemachten, schlimmen Erfahrungen als Mieter, das wirkte in seiner Komplexität unglaublich erdrückend. Proportional dazu leuchtete unser junges, wiedergefundenes Glück ein gesundes Kind zu haben und Potsdam in guter Verfassung verlassen zu können, dann aber umso heller nach außen hin auf, je mehr Landluft wir atmeten. Endlich konnten wir uns entfalten und auch klein Carsten war glücklich, endlich durfte er toben – am liebsten tat er es im nahen Wald und auf den umliegenden Wiesen, auch in unserem kleinen Garten und er wünschte sich sehnlichst ein Tier, damit er einen Spielgefährten haben würde. Es sollten im Laufe der Jahre mehrere werden …

Pünktlich zur Einschulung hoppelte dann als erster Gast ein Zwergkaninchen in unsere Familie. Wie lustig, aber auch wie wehrhaft diese Tierchen sein können! In der alten Villa wäre es unserem Sohn nie möglich gewesen, solche amüsanten (und auch weniger amüsanten) Erfahrungen fürs zukünftige Leben sammeln zu können, wie diese, mit seinem kleinen, frechen Herrmännchen! Und so wurde das – im Allgemeinen als possierlich und niedlich unterschätzte, freiheitsliebende Karnickel, das, solange es lebte eine ziemlich witzige und selbstbewusste „Persönlichkeit“ darstellte, zum Symbol für die neu gewonnene Freiheit unserer kleinen Familie.

Damit unsere Geschichte auch später für andere nachvollziehbar bleibt, klemmten wir alle Vorgänge zu unserer ungeliebten Potsdamer Vergangenheit sorgsam zwischen zwei Aktendeckel und stellten den Ordner ins Regal – andere Ordner mit unschönen „Vorgängen“ gesellten sich später leider hinzu, denn die „Vernunft“ war nach der Wende, genau wie die „Regentrude“, wohl eingeschlafen … was einen allgemeinen „Klimawandel mit Dürreperioden“ zur Folge haben sollte.

Fazit: Im „Käfig“ festgehalten zu werden, verbiegt den Charakter! Wer sich gezwungen sieht, stets nach den Vorgaben und Regeln anderer leben zu müssen, findet keinen Weg zu sich selbst und wird früher oder später ruppig. Wer dagegen einzig und allein tun und lassen kann, wie und was er will, bleibt unterfordert und wird unzufrieden sein und wird nie wissen, was ihm zum Glücklichsein fehlt.

Zu einer „runden“ Persönlichkeit heranreifen wird nur derjenige, der, was auch passiert, seine Stacheln behält.

Maren Simon, 31. März 2019